video from tracker editor Douglas Brown.

video from tracker editor Douglas Brown.

价值的永恒回响:旧技术与生命体的双重馈赠

在时代的滚滚洪流中,旧的技术如同退潮时渐次裸露的礁石,工业价值的光芒逐渐黯淡,商业价值也在新潮流的冲击下失去往日的辉煌,被挤向舞台边缘。曾经存在过的生命体,也如同流星划过历史的夜空,看似消逝无痕。然而,当我们以更深远的视角审视,会发现旧技术蕴含的教育价值与生命体对生态的奠基意义,都在诉说着价值的永恒,它们共同构成了人类文明与自然生态的厚重基石。

旧技术的教育价值,是人类智慧传承的重要纽带。虽然它们在工业和商业领域不再占据主导,但其中凝结的创造性思考,是珍贵的教育资源。例如,古老的活字印刷术,在现代数字化印刷技术的冲击下,早已退出工业生产的主流舞台。然而,活字印刷术的排版原理、字模制作工艺,却能让学生在学习过程中,深刻理解标准化、模块化的思维方式,体会古人在技术创新中的巧思。这种教育价值,超越了技术本身在当下的实用性,将人类的智慧结晶代代相传。通过对旧技术的拆解与整理,学生能够触摸到历史的温度,感受到前人探索创新的精神,培养出批判性思维和创新能力。

每一个曾经存在过的生命体,都在生态系统中扮演着不可或缺的角色,为生态创造了物质基础。从微观的微生物到庞大的哺乳动物,每一个生命的诞生、成长与消亡,都参与着生态系统的物质循环和能量流动。远古时期的恐龙,虽然早已灭绝,但它们的遗体经过漫长的地质变迁,形成了石油、煤炭等重要能源,为现代工业的发展提供了动力。即使是普通的花草树木,在生长过程中吸收二氧化碳、释放氧气,死后的残体分解为土壤提供养分,滋养着新的生命。这些生命体的存在,无论长短,都为生态系统的稳定和发展做出了贡献,它们共同编织出一张复杂而精妙的生态网络,维持着地球生命的延续。

旧技术的教育价值与生命体的生态贡献,都启示我们应该以敬畏和珍视的态度看待历史与自然。在追求新技术、新发展的同时,不能忽视旧技术中蕴含的智慧,要通过教育将其传承下去,让后人能够从历史中汲取经验,避免重复错误,实现更好的创新与发展。同样,在人类社会不断扩张和发展的过程中,要尊重每一个生命体的价值,保护生态环境,维护生态平衡。因为每一个生命的消逝,都可能打破生态系统的微妙平衡,引发连锁反应,对人类的生存和发展造成威胁。

旧技术的教育价值与生命体的生态贡献,都展现了价值的多元性和永恒性。它们提醒我们,价值的衡量不能仅仅局限于当下的实用和利益,更应该从长远的、历史的、生态的角度去审视。只有这样,我们才能在追求发展的道路上,既不忘记来时的路,又能守护好我们赖以生存的自然家园,实现人类文明与自然生态的和谐共生,让价值的永恒回响在历史的长河中久久荡漾。

作为一线中学物理教师,我始终坚信情境创设是教学的根基,恰似一棵根深蒂固的大树,唯有扎稳根基,方能枝繁叶茂、花团锦簇。在长期的教学实践中,我深刻体会到,充分的情境感知是学生理解物理概念、探索规律的源头活水,尤其对于初学者而言,它如同种子萌发前的润土,是知识生长的必要前提。

传统教学中,不少教师习惯用语言描述、图片或录像匆匆引入课题,便急于罗列概念、讲解规律,最终陷入刷题训练的怪圈。这种方式恰似 “插上塑料花来装点春天”,看似高效,实则违背了教育的自然节律。学生在缺乏真实体验的情况下,对知识的理解往往浮于表面,难以形成持久的认知结构。就像建构主义学习理论所揭示的,知识不是通过教师传授获得的,而是学习者在一定的情境即社会文化背景下,借助其他人(包括教师和学习伙伴)的帮助,利用必要的学习资料,通过意义建构的方式而获得的。若没有情境的支撑,知识就如同无根之木,终将被时间冲刷得干干净净。

为了让物理教学回归生态,我进行了深入探索。在动力学教学中,我将无人机、水火箭引入课堂。当学生亲手操作无人机,观察其起飞、悬停、降落过程中力与运动的关系时,牛顿定律不再是抽象的公式,而是具象的现象。水火箭的制作与发射更是一场充满趣味的实践,从设计箭体到调试发射角度,学生在解决实际问题的过程中,潜移默化地掌握了动量守恒等核心概念。这种将知识融入情境的教学方式,正如情境学习理论所倡导的 “在哪里用,就在哪里学”,让学生在真实的实践中感受物理的魅力。

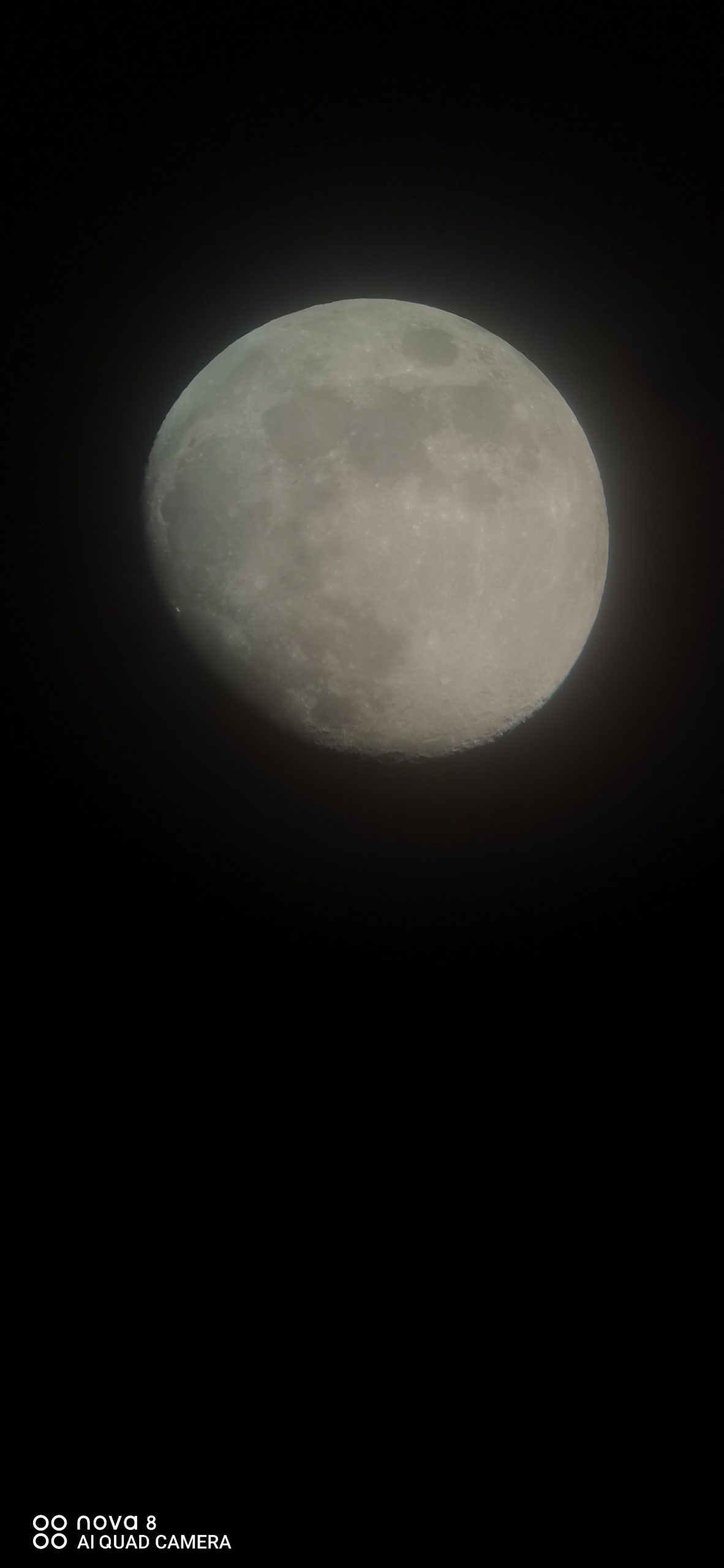

在机械波与机械振动的教学中,我打破了传统课堂的局限,将教学场景延伸至户外。带领学生观察池塘中的水波,用手机记录波的传播过程;组织学生用音叉、琴弦等乐器探索声学原理,让机械振动与音乐产生奇妙的共鸣。这种多感官的情境体验,不仅激活了学生的形象思维,更促进了大脑左右半球的协同工作,正如脑科学研究表明,情境教学能够挖掘大脑的潜在能量,使学习效果事半功倍。

电磁学教学中,我结合卫星航天课程,通过模拟卫星轨道、制作简易电动机等活动,让学生直观感受电磁力的作用。这些情境的创设,不仅激发了学生的学习兴趣,更让他们在探索中形成了科学的思维方式。正如李吉林老师所言:“情境之于知识,犹如汤之于盐。盐溶入汤中,才容易下咽、吸收;知识要融入情境中,才能显示活力和美感。”

回顾这些教学实践,我愈发坚定了情境创设的信念。它不仅是教学方法的创新,更是对教育本质的回归。尊重自然的节律,就是要遵循学生认知发展的规律,让他们在充分的情境感知中建立直觉、形成经验,进而实现知识的自主建构。当我们真正将情境视为知识生长的土壤,教学之树便会自然绽放出绚丽的花朵,结出丰硕的果实。未来,我将继续深耕情境教学,让每一位学生都能在真实、生动的物理世界中,感受学习的乐趣与成长的力量。

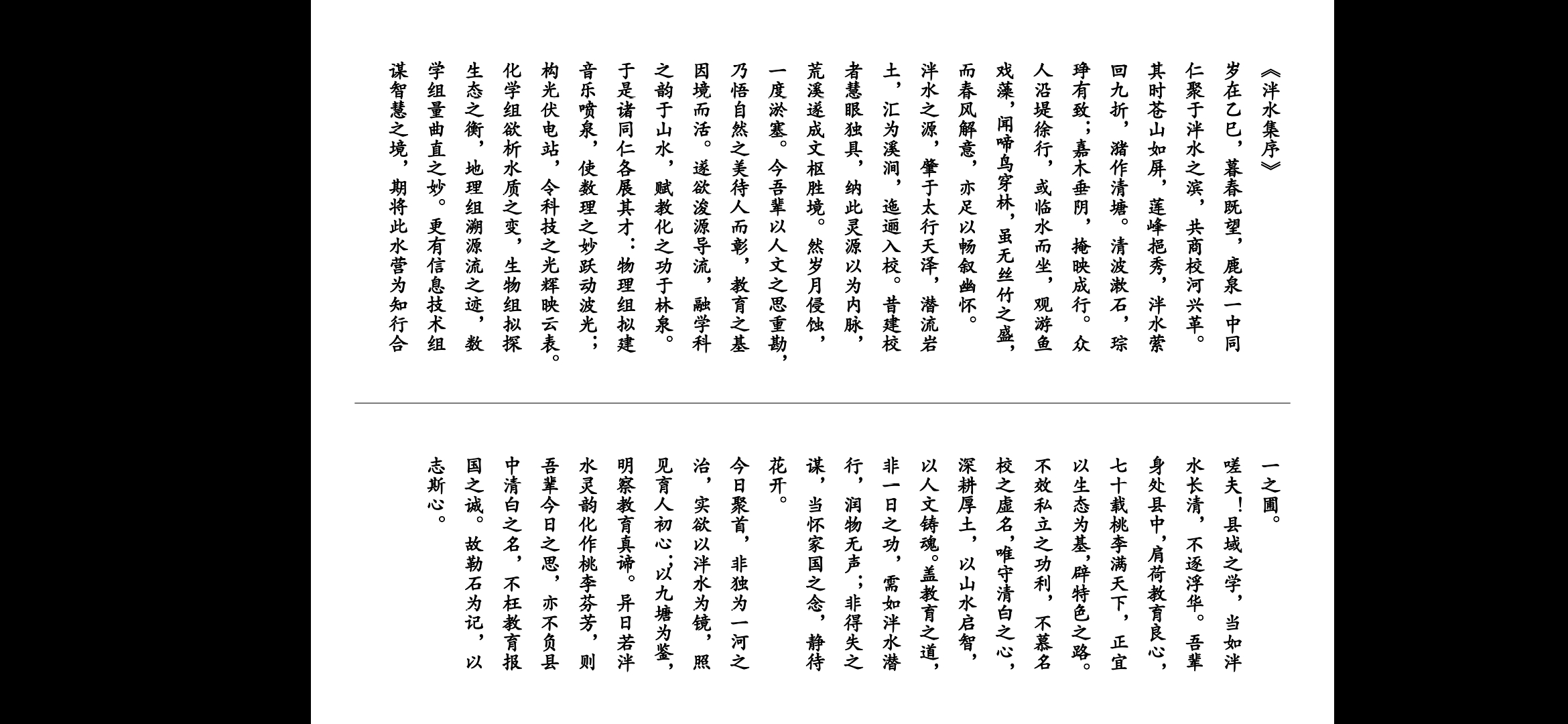

《泮水集序》

岁在乙巳,暮春既望,鹿泉一中同仁聚于泮水之滨,共商校河兴革。其时苍山如屏,莲峰挹秀,泮水萦回九折,潴作清塘。清波漱石,琮琤有致;嘉木垂阴,掩映成行。众人沿堤徐行,或临水而坐,观游鱼戏藻,闻啼鸟穿林,虽无丝竹之盛,而春风解意,亦足以畅叙幽怀。

泮水之源,肇于太行天泽,潜流岩土,汇为溪涧,迤逦入校。昔建校者慧眼独具,纳此灵源以为内脉,荒溪遂成文枢胜境。然岁月侵蚀,一度淤塞。今吾辈以人文之思重勘,乃悟自然之美待人而彰,教育之基因境而活。遂欲浚源导流,融学科之韵于山水,赋教化之功于林泉。

于是诸同仁各展其才:物理组拟建音乐喷泉,使数理之妙跃动波光;构光伏电站,令科技之光辉映云表。化学组欲析水质之变,生物组拟探生态之衡,地理组溯源流之迹,数学组量曲直之妙。更有信息技术组谋智慧之境,期将此水营为知行合一之圃。

嗟夫!县域之学,当如泮水长清,不逐浮华。吾辈身处县中,肩荷教育良心,七十载桃李满天下,正宜以生态为基,辟特色之路。不效私立之功利,不慕名校之虚名,唯守清白之心,深耕厚土,以山水启智,以人文铸魂。盖教育之道,非一日之功,需如泮水潜行,润物无声;非得失之谋,当怀家国之念,静待花开。

今日聚首,非独为一河之治,实欲以泮水为镜,照见育人初心;以九塘为鉴,明察教育真谛。异日若泮水灵韵化作桃李芬芳,则吾辈今日之思,亦不负县中清白之名,不枉教育报国之诚。故勒石为记,以志斯心。

夜色

崎岖山中路,

悠悠赤子心。

喧嚣贩梯者,

寂寞筑阶人。

和康主任共勉啊。

横眉冷对千夫指,

俯首甘为孺子牛。

苟利国家生死以,

岂因祸福避或留。[笑脸]

功利之心,容不下家国情怀

得失之念,撑不起师道尊严

我之所以琢磨着一件事,就是希望家也好,国也好,集体也好,个人事业能力也好的发展速度赶上自己的衰老速度,赶上自己孩子吃不长的速度。不至于垂垂老矣一事无成,空自嗟叹,人生苦短。

我一直不理解中年危机,现在比较理解了,所谓中年危机其实是三个危机交织在一起的,资源危机,能力危机,信仰危机。

一切我以为是资源,所以总羡慕别人。后来感觉是能力,自惭形秽。

最后才发现人生最大的危机其实是信仰危机。人无信不立也可以这样理解。

当一个人没有毕生的追求的时候,就会找不到方向。

目标是可以赋能的,没有蓝图就没有未来,。

你们不懂我的家国情怀,你们不知道我想干什么

弹簧

弹簧虽小,道理俱全。当泛泛的谈论弹簧的弹力,只是记住了一个F=kx时。遇到一些复杂问题和迷惑性的情境,学生们就难免陷入混乱,不知道问题从哪里切入。归根到底是对基本概念并没有理解透彻属于浅表式的学习。

力一定是某对某的作用,那说到弹簧的弹力是谁对谁呢?这要从三方面来谈:一是外界对弹簧的作用力,两端都有,同一个数值,大小相等方向相反,注意依据是平衡。而是弹簧对外界的作用力,两端都有也是同一个数值,依据是牛顿第三定律。三是弹簧内部任何一个点上的弹簧两部分之间的拉力或弹力也是同一个数值,这里要用上弹簧每段的二力平衡。这样算是刨到了根上了。

知之深,用之便。有了这样的理解我们在确定弹簧的弹力时就天然形成了两种思路。一种是由外而内,通过弹簧任意一段端对外界物体的作用力产生的效果,比如平衡,比如加速,比如扭转等等,来确定弹簧弹力的大小,然后再确定弹簧的形变量。一种是由内而外的,通过弹簧现有长度和原长的比较来确定弹簧的弹力,再去思考弹簧作用下物体是加速还是平衡,亦或是扭转。

设身处地的将自己带如弹簧的角色,就会发现,事实如此。当我们承受外力的时候。并不是只有手脚有感觉,整个身体都是有感觉的。

综上,可以让学生对弹簧有一个较为深刻的认识和理解。再去总结各种解决问题的技巧和解题规范,整理题型就有法可依,有章可循了。