速则缓之,缓则速之。

繁则简之,简则繁之。

直则曲之,曲则直之。

远则近之,近则远之。

合则分之,分则合之。

是为道。

《论实验和工程实践对物理教学的重要性:从视觉线索到物理模型》

labkit工作站

一、引言

物理学科旨在揭示自然现象背后的规律,而这些规律往往通过物理模型来表述。在物理教学中,如何引导学生从表面的视觉线索深入到构建物理模型是一个关键问题。实验和工程实践在这一过程中扮演着不可或缺的重要角色。

二、视觉线索与物理模型的关联

(一)视觉线索的局限性

我们生活在一个充满各种视觉信息的世界中。例如,看到物体的运动,这是最直接的视觉线索。然而,仅仅观察到物体的运动轨迹、速度变化等运动信息是不够的。对于初学者来说,这些视觉线索可能只是孤立的现象,他们无法深入理解背后隐藏的物理原理。例如,看到苹果落地,这只是一个简单的视觉现象,但如果不通过进一步的分析构建物理模型,就难以理解万有引力这一深层次的物理概念。

(二)物理模型的意义

物理模型是对物理现象和物理过程本质特征的抽象和概括。它能够将看似杂乱无章的视觉线索整合起来,揭示其背后的力学信息、环境信息等。例如,以自由落体运动模型为例,这个模型考虑了物体只受重力作用、忽略空气阻力等条件。通过这个模型,我们可以对苹果落地这一视觉现象进行准确的描述和预测,如计算苹果落地的时间、速度等物理量。物理模型是我们理解自然、对自然进行量化描述的有力工具,也是为各种决策提供依据的基础。

三、实验在从视觉线索到物理模型构建中的重要性

(一)直观感受与数据收集

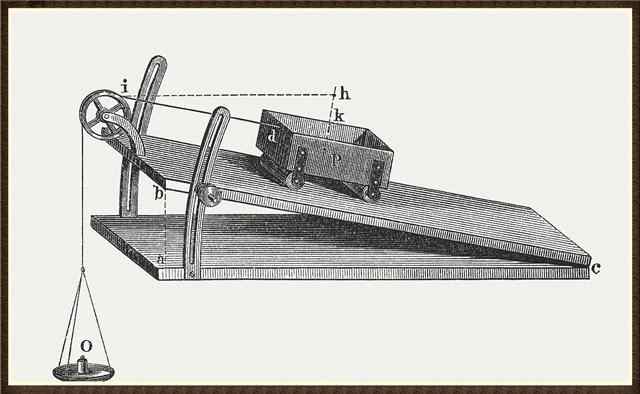

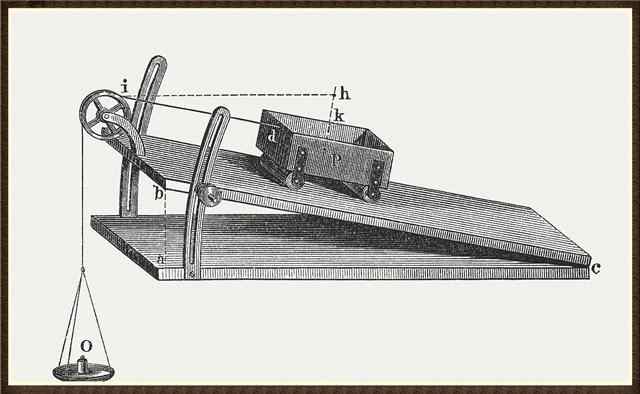

实验能够让学生获得最直观的视觉感受。例如,在进行牛顿第二定律的实验时,通过改变小车的质量和拉力的大小,观察小车的加速度变化。学生可以直接看到不同条件下小车运动状态(视觉线索)的改变。同时,实验过程中还可以收集到一系列的数据,如质量、拉力和加速度的具体数值。这些数据是构建物理模型的重要依据,它能够帮助学生从单纯的视觉观察上升到定量分析的层面。

(二)验证与修正模型

实验是验证物理模型的有效手段。当我们根据理论知识构建了一个物理模型后,通过实验可以检验这个模型是否正确。例如,在研究单摆运动时,如果我们假设单摆做简谐运动构建了一个理论模型,那么通过实验测量单摆的周期,并与理论模型预测的周期进行比较。如果实验结果与理论值存在偏差,就可以进一步分析是模型假设的问题还是实验误差,从而对模型进行修正。这一过程让学生明白物理模型不是凭空想象的,而是要经过实践的检验并不断完善。

(三)培养科学思维

实验过程需要学生设计实验方案、操作实验仪器、分析实验数据等。这一系列的活动有助于培养学生的科学思维能力。从观察视觉线索到设计实验来探究背后的物理原理,再到构建和验证物理模型,学生学会了如何提出问题、作出假设、收集证据和得出结论。这种科学思维能力是物理教学的重要目标之一,也是学生能够从视觉现象深入到物理模型构建的关键能力。

四、工程实践在从视觉线索到物理模型构建中的重要性

(一)真实场景中的物理模型应用

工程实践提供了物理模型在真实场景中的应用范例。例如,在桥梁建设工程中,工程师需要考虑桥梁结构所受的各种力(力学信息),如重力、风力、车辆行驶产生的压力等,以及周围的环境信息,如地质条件、气候因素等。他们运用结构力学等物理模型来设计桥梁的结构,确保桥梁的稳定性和安全性。通过工程实践的案例分析,学生可以看到物理模型是如何从理论走向实际应用的,从而加深对物理模型的理解。

(二)跨学科知识融合

工程实践往往涉及多个学科的知识融合。在解决实际工程问题时,除了物理知识外,还可能需要化学、材料学、计算机科学等多方面的知识。例如,在设计太阳能电池板时,不仅要运用光学和电学的物理模型来提高电池板的发电效率,还要考虑材料的化学性质和加工工艺等。这种跨学科的知识融合让学生认识到物理模型不是孤立存在的,而是与其他学科知识相互关联的,有助于拓宽学生的知识面和思维视野。

(三)培养解决实际问题的能力

工程实践要求学生运用物理模型解决实际问题。与实验相比,工程实践面临的问题更加复杂和多样化。例如,在设计一个节能建筑时,学生需要综合考虑建筑的热传递(物理模型)、采光(光学物理模型)、通风(流体力学物理模型)等多个方面的问题,并根据实际需求和限制条件(如成本、空间等)做出决策。这一过程培养了学生将物理模型应用于实际问题的能力,提高了他们为决策提供依据的能力。

五、结论

在物理教学中,实验和工程实践是引导学生从视觉线索到构建物理模型的重要途径。实验让学生通过直观感受和数据收集来验证和修正物理模型,培养科学思维能力;工程实践则展示了物理模型在真实场景中的应用,促进跨学科知识融合并培养解决实际问题的能力。只有重视实验和工程实践,才能让学生真正掌握物理知识的本质,学会用物理模型描述和理解自然,并为未来的科学研究和工程应用等决策提供坚实的依据。

历史

一块5.6米的木板,改变了整个物理学的风貌。主动的格物致知取代了被动的观物取象,精致的数学演绎取代了自恋式的胡思乱想。

作为物理学从古典走向近代的关键人物,伽利略的故事可谓科学史最为激动人心的篇章。他开创的实验加数学的科学范式,在众多学科领域开花结果。化学,生物学,地质学等等都一个个瓜熟蒂落,离开了哲学的怀抱,推开了宗教的笼络,获得了独立的品格。无怪乎,连牛顿这样的大师级人物,也会谦逊的说自己是站在巨人的肩上,而这个巨人之一就是伽利略。

然而,曾经的滔天巨浪,在当前的科学叙事里,已经泛不起半点涟漪。人们已经习惯于将科学技术当做common sense。习惯了没有“人味儿” 的“纯粹客观”的“无须质疑,不必争论”的“科学”。习惯了阳光雨露,温暖和惬意,无需缴费。新鲜的空气也不需要问是哪个小草的功绩。然而生态的繁荣却离不开这些人,这些事。科学教育或许不仅仅是把知识教的更有趣一点,更实用一点。更重要的是唤起对知识的敬畏之心,对前人的感恩之心。情感卷入一些,就不至于动力不足,效率不高。

总之,时间将会证明,读史使人明智,不单单是一句箴言,而是实实在在的方法论。问渠那得清如许?为有源头活水来。世间的多少混乱,是由不负责任的“解读”造成的啊。大仙越少,开悟越早。

历史

400年前,一块5.6米的长木板,改变了西方文明的面貌,宣告了新物理学的诞生。从此以实验和数学为标志的科学精神呱呱坠地。并在不同的学科领域,大放异彩。可以说,新物理学是科学的长河之源,群山之祖。

科学史最激动人心的篇章,在当前的叙事里已经掀不起半点涟漪。好像这些宏伟的理论,都是天上掉下来的。不需要感恩戴德,也不需要有什么纪念。前人有知,经年的牢狱之灾,半生的潦倒郁闷,也早已成为故纸堆里的一行文字。

伽利略到底悟出了什么?以至于成为了牛顿的心目中的巨人。

主动求知的心态,不唯上,不维古,不维师。从观物取象,望天收。到格物致知,主动求索。

变中之常。科学无非研究变化,目的莫过于描述,预测和控制。能够发现变化中的不变,也就得到了规律。幸运的是,伽利略发现了加速度,于是我们获得了研究变速运动的工具。

建模的思想,概念和规律是零件而已,模型和思维才是科学的精华。匀变速直线运动的确立,让我们获得了一个明确的研究对象,我们与是可以用他来归纳或者是验证很很多的规律。

槐明蝉音怯,柳暗青丝忙。

槐明蝉音怯,柳暗青丝忙。

心幽天地阔,纸短小河长。

自制学具和类比教学

千穗工坊教法实验室

树木比草更高更壮的原因,在于一年年的积累。与此相似,人的意识和智慧,也是在原有的基础上不断地增加新东西。于是可以根深蒂固,枝繁叶茂,生机勃勃,郁郁葱葱。人们总是用已知的,熟悉的事物,来辅助理解未知的陌生的事物。用简单的结构和具体的事物来类比理解复杂的结构事物和抽象的事物。

化学键能,原子能级,金属表面和原子核的结合能是几组很相似的概念。他们的准确理解就需要一些类比思维。

我们可以想象地面上的一个陷阱。 以地面为参考平面,落入陷阱的石头,其重力势能向动能转化,最后又在触底时变为内能。于是它的机械能就成为了负值,数值越小,阱越深,束缚越彻底,逃离的代价越高昂,逃离的条件越苛刻。我们称之为束缚态。离开陷阱的方式八仙过海,各显神通。要么被拽出去(静力),要么被撞出去(动力),要么吹出去(场力)。归结一下就是重新获能。只要总能量越过零点,就能逃出升天。个别的幸运儿,还会有一个分手大礼包。

以此类比,化学键是元素原子的束缚态,原子是核外电子的束缚态,金属表面也是“公共电子”的束缚态,原子核是核子的束缚态。而相应的键能,原子能级,逸出功,比结合能等都是对各自束缚态的描述而已。取值越大,表明相应的结构越稳定,束缚越强,分开需要的代价越大。

可以认为存在相互作用的任何一个物质集团都是一个束缚态。而描述这个物质集团结合的紧密程度的就是不同层次的“结合能”。独木难林,孤证不立。有了这几个陪跑的,我们再来理解原子核的结合能,难度会低很多了,但是还不够。

在实际的教学中,最怕的是学生人云亦云,不知所云。鹦鹉学舌,文本搬家,不过脑子。所以要想办法给他们一种更具冲击感的教学设计。也就是第一视角,直接经验和第一人称。怎么做呢?

这里我设计了一套用强磁珠制作的体验式学具。用20多枚强磁球类比原子核或者任何相互作用的物质成分。然后让学生亲自感受磁珠之间的作用力,体会拆走一个磁珠需要施加的外力,然后用传感器和图像,近似计算需要做的功。从而准确的“结合能”这一概念。 这个学具是比较有拓展性的,还可以模拟核力的饱和性,人工核转变,衰变等等。

许多时候,教学的真正价值,或许并不在于告诉孩子们多少具体的知识和结论,也不在于什么技巧和大招。而在于获得对事物的理解和直觉。要找一些机会,让他们亲自体验和感受事实本身。他们才能设身处地,换位思考,才能触景生情,触类旁通。物理科学讲格物致知,目的就是提高人们对“物”的共情能力:一种超越视觉线索和文本线索的直觉的东西。他能够帮助人们快速的去粗取精,去伪存真,提纲挈领,抓住问题的核心。把一个系统的复杂的大问题快速分解为逻辑严谨,边界清晰的小问题,然后获得解决。庖丁解牛,神乎其技。

国学的深度不可限量,以前对知己知彼的理解是并列关系,现在发现他们之间是一个递进关系或者是一个方法的关系。虽说千人千面,但是人的内在结构,人的内核在很大程度上是相通的,我们很多时候看不清外在的世界或者看不清外人,归根到底来说的话,还是因为看不清楚自己不愿意去面对自己不愿意深入的了解自己,没有办法建立一个正常的正确的人的模型,就没有办法理解他人所传达的出现,这些语言也好,各种信息所代表的内容接收到的都是碎片化的反馈于是会脸盲,于是会记忆力社会记忆力很差,于是呢社会化就不太彻底,社会性不强。

动力学的核心话题就是力和运动的关系。一旦掌握,我们就可以对自然万物进行描述,预测,乃至控制。小到微末尘埃,大至日月星辰。

动力学概括地说来就是一个单词Favorst。

F: 环境-各种力,看见的,看不见的。

a:变化-加速度,改变的趋势

v:现状-速度,行动的快慢和方向

x:位置和位移-现状或者可见的改变

t:时间

Favors各有所爱,各不相同,唯有时间绝对公平。

启示录:

1.不必浪费时间t,抱怨时间,因为大家都一样。

2.不必惭愧于现状x,历史遗留问题,没什么可羞愧的。

3.不必惭愧于现在的v,速度的获得也需要积累和坚持,需要腾挪的空间。

4.最关心的应当是a,那是你做出改变的方向,至关重要,

意识到a,意味着成熟,意味着不再焦虑,意味着释怀自己的当下。其实何必执着,只要a的方向正确,人生值得期待,何惧万水千山。

a从何来,就要看F了。F是抽象的,但F的背后却是环境和人物是风,是场,是他。人在江湖,身不由己。我们要做的无非是乘风借势,择友而行。环境是客观的,不为尧生,不为桀亡。然而个人选择的角度,就决定了环境的作用效果。

同样的风,对某些人是阻力,某些人却是动力,而对另一些可能又是转向力。识时务者为俊杰,知机变者逞英豪。

御风而行,借力而行,so-fast。

x0不重要,v0也不重要,a正就行。力从何来,各显神通。

1-0=99.

100-1=1.