《论实验和工程实践对物理教学的重要性:从视觉线索到物理模型》

labkit工作站

一、引言

物理学科旨在揭示自然现象背后的规律,而这些规律往往通过物理模型来表述。在物理教学中,如何引导学生从表面的视觉线索深入到构建物理模型是一个关键问题。实验和工程实践在这一过程中扮演着不可或缺的重要角色。

二、视觉线索与物理模型的关联

(一)视觉线索的局限性

我们生活在一个充满各种视觉信息的世界中。例如,看到物体的运动,这是最直接的视觉线索。然而,仅仅观察到物体的运动轨迹、速度变化等运动信息是不够的。对于初学者来说,这些视觉线索可能只是孤立的现象,他们无法深入理解背后隐藏的物理原理。例如,看到苹果落地,这只是一个简单的视觉现象,但如果不通过进一步的分析构建物理模型,就难以理解万有引力这一深层次的物理概念。

(二)物理模型的意义

物理模型是对物理现象和物理过程本质特征的抽象和概括。它能够将看似杂乱无章的视觉线索整合起来,揭示其背后的力学信息、环境信息等。例如,以自由落体运动模型为例,这个模型考虑了物体只受重力作用、忽略空气阻力等条件。通过这个模型,我们可以对苹果落地这一视觉现象进行准确的描述和预测,如计算苹果落地的时间、速度等物理量。物理模型是我们理解自然、对自然进行量化描述的有力工具,也是为各种决策提供依据的基础。

三、实验在从视觉线索到物理模型构建中的重要性

(一)直观感受与数据收集

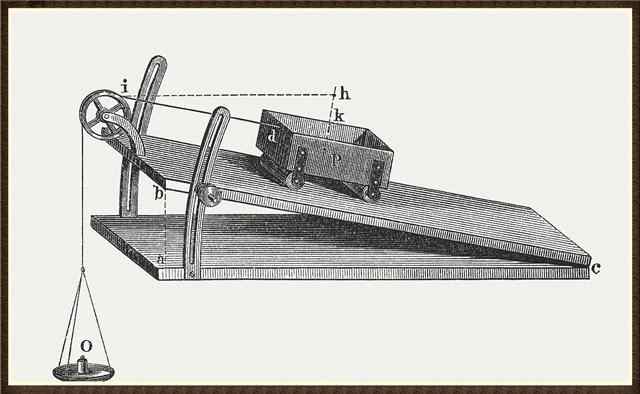

实验能够让学生获得最直观的视觉感受。例如,在进行牛顿第二定律的实验时,通过改变小车的质量和拉力的大小,观察小车的加速度变化。学生可以直接看到不同条件下小车运动状态(视觉线索)的改变。同时,实验过程中还可以收集到一系列的数据,如质量、拉力和加速度的具体数值。这些数据是构建物理模型的重要依据,它能够帮助学生从单纯的视觉观察上升到定量分析的层面。

(二)验证与修正模型

实验是验证物理模型的有效手段。当我们根据理论知识构建了一个物理模型后,通过实验可以检验这个模型是否正确。例如,在研究单摆运动时,如果我们假设单摆做简谐运动构建了一个理论模型,那么通过实验测量单摆的周期,并与理论模型预测的周期进行比较。如果实验结果与理论值存在偏差,就可以进一步分析是模型假设的问题还是实验误差,从而对模型进行修正。这一过程让学生明白物理模型不是凭空想象的,而是要经过实践的检验并不断完善。

(三)培养科学思维

实验过程需要学生设计实验方案、操作实验仪器、分析实验数据等。这一系列的活动有助于培养学生的科学思维能力。从观察视觉线索到设计实验来探究背后的物理原理,再到构建和验证物理模型,学生学会了如何提出问题、作出假设、收集证据和得出结论。这种科学思维能力是物理教学的重要目标之一,也是学生能够从视觉现象深入到物理模型构建的关键能力。

四、工程实践在从视觉线索到物理模型构建中的重要性

(一)真实场景中的物理模型应用

工程实践提供了物理模型在真实场景中的应用范例。例如,在桥梁建设工程中,工程师需要考虑桥梁结构所受的各种力(力学信息),如重力、风力、车辆行驶产生的压力等,以及周围的环境信息,如地质条件、气候因素等。他们运用结构力学等物理模型来设计桥梁的结构,确保桥梁的稳定性和安全性。通过工程实践的案例分析,学生可以看到物理模型是如何从理论走向实际应用的,从而加深对物理模型的理解。

(二)跨学科知识融合

工程实践往往涉及多个学科的知识融合。在解决实际工程问题时,除了物理知识外,还可能需要化学、材料学、计算机科学等多方面的知识。例如,在设计太阳能电池板时,不仅要运用光学和电学的物理模型来提高电池板的发电效率,还要考虑材料的化学性质和加工工艺等。这种跨学科的知识融合让学生认识到物理模型不是孤立存在的,而是与其他学科知识相互关联的,有助于拓宽学生的知识面和思维视野。

(三)培养解决实际问题的能力

工程实践要求学生运用物理模型解决实际问题。与实验相比,工程实践面临的问题更加复杂和多样化。例如,在设计一个节能建筑时,学生需要综合考虑建筑的热传递(物理模型)、采光(光学物理模型)、通风(流体力学物理模型)等多个方面的问题,并根据实际需求和限制条件(如成本、空间等)做出决策。这一过程培养了学生将物理模型应用于实际问题的能力,提高了他们为决策提供依据的能力。

五、结论

在物理教学中,实验和工程实践是引导学生从视觉线索到构建物理模型的重要途径。实验让学生通过直观感受和数据收集来验证和修正物理模型,培养科学思维能力;工程实践则展示了物理模型在真实场景中的应用,促进跨学科知识融合并培养解决实际问题的能力。只有重视实验和工程实践,才能让学生真正掌握物理知识的本质,学会用物理模型描述和理解自然,并为未来的科学研究和工程应用等决策提供坚实的依据。