历史

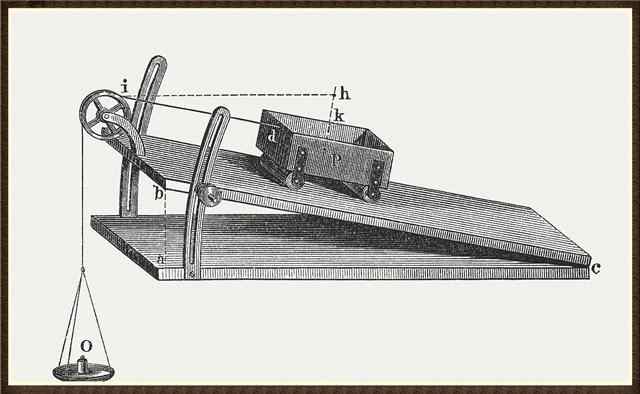

一块5.6米的木板,改变了整个物理学的风貌。主动的格物致知取代了被动的观物取象,精致的数学演绎取代了自恋式的胡思乱想。

作为物理学从古典走向近代的关键人物,伽利略的故事可谓科学史最为激动人心的篇章。他开创的实验加数学的科学范式,在众多学科领域开花结果。化学,生物学,地质学等等都一个个瓜熟蒂落,离开了哲学的怀抱,推开了宗教的笼络,获得了独立的品格。无怪乎,连牛顿这样的大师级人物,也会谦逊的说自己是站在巨人的肩上,而这个巨人之一就是伽利略。

然而,曾经的滔天巨浪,在当前的科学叙事里,已经泛不起半点涟漪。人们已经习惯于将科学技术当做common sense。习惯了没有“人味儿” 的“纯粹客观”的“无须质疑,不必争论”的“科学”。习惯了阳光雨露,温暖和惬意,无需缴费。新鲜的空气也不需要问是哪个小草的功绩。然而生态的繁荣却离不开这些人,这些事。科学教育或许不仅仅是把知识教的更有趣一点,更实用一点。更重要的是唤起对知识的敬畏之心,对前人的感恩之心。情感卷入一些,就不至于动力不足,效率不高。

总之,时间将会证明,读史使人明智,不单单是一句箴言,而是实实在在的方法论。问渠那得清如许?为有源头活水来。世间的多少混乱,是由不负责任的“解读”造成的啊。大仙越少,开悟越早。